“刘长瑜花旦表演艺术人才培训班”举办专题讲座(一)

5月26日-6月1日,国家艺术基金2025年度艺术人才资助项目——“刘长瑜花旦表演艺术人才培训”开班第一周,我校党委书记李必友,党委副书记、院长尹晓东,文学博士、戏剧史学者、编剧姜斯轶受邀为全体学员作专题讲座。讲座由京昆系副教授、项目负责人张艳红主持。

5月28日下午,李必友作“戏曲是中华文化的瑰宝”专题讲座。

讲座中,李必友指出,习近平总书记以贯通古今的文化自觉,鲜明提出中华文明的五个突出特性:连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,深刻总结了中国文化特性和中华文明的精神内核。戏曲艺术孕育产生于中国大地,呈现出内生性和主体性特质,是中华文化源远流长、中华文明博大精深的杰出代表,作为中华文化的瑰宝,集中体现了这五大突出特性。

立足新时代戏曲艺术的使命担当,李必友结合学校贯彻落实习近平总书记重要回信精神5周年和建校75周年的办学历程,勉励全体学员坚定文化自信,推动戏曲艺术薪火相传;秉持开放包容,促进戏曲艺术交流互鉴;坚持守正创新,谱写戏曲艺术当代华章。

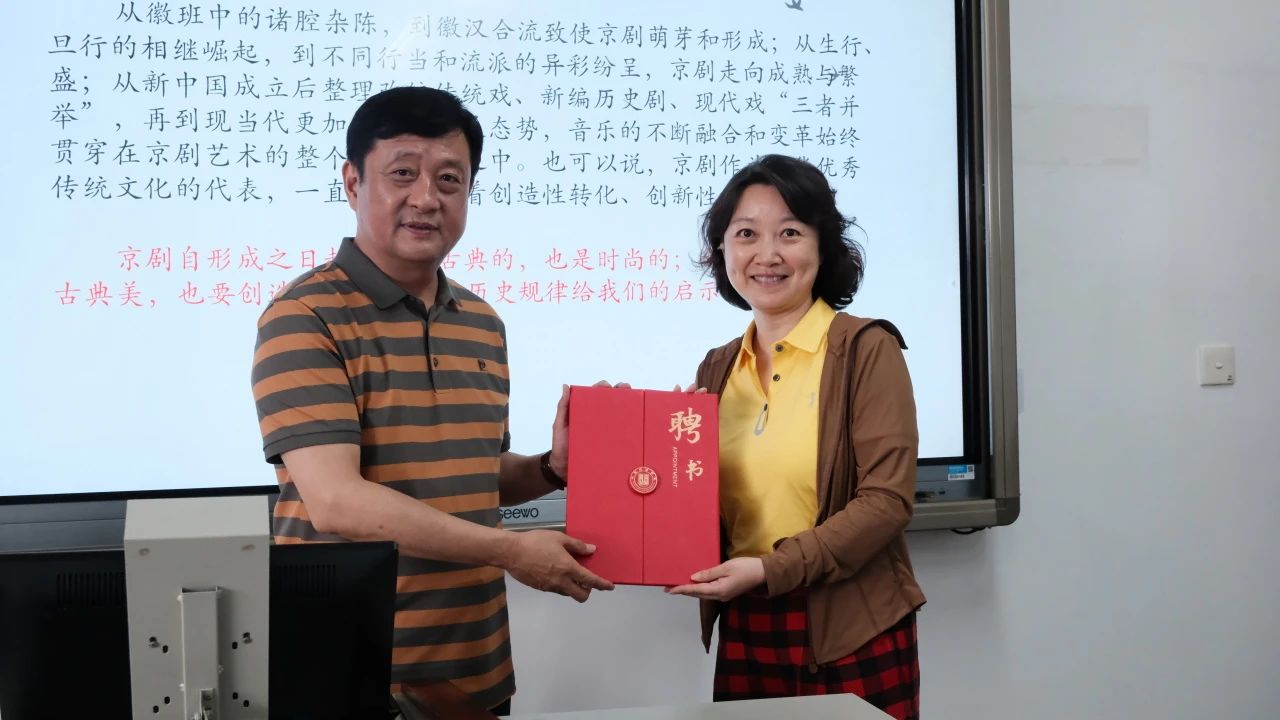

6月1日上午,尹晓东作“音乐在京剧中的地位和作用”专题讲座。

尹晓东围绕戏曲音乐的基本特征、音乐对京剧形成发展的影响、京剧音乐的程式性与类型化等七个话题进行讲解,系统阐述了音乐作为京剧艺术核心要素的多元功能与时代使命。他指出,音乐是区分剧种的显著标志,更是京剧的“灵魂”;其核心功能体现在通过西皮、二黄等声腔的程式化表达,精准传递角色情感,刻画人物形象;衔接演员的唱念做打,统一舞台表演节奏;营造戏剧氛围,凸显音乐叙事力。

从徽汉合流促成西皮、二黄融合,到新中国成立后“三并举”方针下的变革,京剧音乐始终动态发展。面对数字时代,尹晓东提出了科技融合、跨界创作、国际传播等前瞻路径。

“京剧自形成之日起,既是古典的,也是时尚的。”尹晓东强调,京剧音乐唯有在创造性转化中坚守本体特征,方能延续其作为中华文化瑰宝的生命力。

5月28日下午,姜斯轶作“京剧总体发展变化与花旦的行当定位”专题讲座。

姜斯轶从京剧在不同发展时期的势、戏、技、艺、人、制六个维度展开讲座,对戏曲教育的基本特征及其与市场的关系作详细讲解,阐述了教育模式演变中传统与市场的平衡智慧。

姜斯轶系统梳理花旦行当的发展历程,从唱腔、技艺、剧目等方面论述了花旦行当发展至今,始终在吸收各行当、流派及其他艺术形式精髓的基础上不断发展,成为将行当与技术融合做到极致的典范。

姜斯轶认为,荀派艺术是刘长瑜花旦艺术的重要根基,刘长瑜老师以精湛技艺塑造人物,将传统艺术赋予时代精神,为花旦艺术的守正创新发展树立了标杆。